摘要:真空低溫烹飪具有改善肉類品質、減少營養(yǎng)素損失和延長保質期等優(yōu)勢,然而該技術能否替代傳統(tǒng)煎制牛排還未見報道。該文通過對牛排的烹飪損失、剪切力、色澤、揮發(fā)性風味物質以及電子鼻的風味分析,對比了傳統(tǒng)煎制與兩段式真空低溫烹飪牛肉的品質。結果表明,經兩段式真空低溫烹飪的牛肉在烹飪損失、剪切力和紅度等方面均優(yōu)于傳統(tǒng)煎制牛排,而傳統(tǒng)油煎牛排亮度較好。傳統(tǒng)煎制牛肉有43種揮發(fā)性風味物質,真空低溫烹飪后油煎的牛肉有28種,油煎后真空低溫烹飪牛肉有37種。經電子鼻分析,3種烹飪方式的牛肉中2種真空低溫烹飪方式的牛肉風味接近,但與傳統(tǒng)油煎牛肉風味有差異。該研究可為牛排工業(yè)化生產提供參考。

關鍵詞:牛肉;真空低溫烹飪;烹飪方式;揮發(fā)性風味成分;兩段式

牛肉具有高蛋白、低脂肪,營養(yǎng)豐富的優(yōu)點,是發(fā)達國家主要消費肉品。牛肉作為西餐的主要原料,逐漸被中國消費者追捧,在中國是僅次于豬肉的第二大肉類食品。為了提高牛肉類菜肴的品質,越來越多的學者關注真空低溫烹飪(sous vide℃ooking SV)牛肉。SV是指將原料置于真空包裝袋內,在精準的溫度和時間的控制下進行加熱的烹飪方式。SV是在較低溫度(55~90℃)下且無氧狀態(tài)進行加熱,可以改善肉制品嫩度、保護原料色澤、降低食物的氧化程度,并且能夠延長食物保質期。有學者利用SV技術處理牛肉,既保證牛排品質又能夠降低其嫩度的方案,以適應老年牛排消費群體的需求。GARC?A-SEGOVIA等研究了SV溫度和時間(60~80℃,15~60min)對牛肉的影響,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)烹飪相比牛肉的硬度隨著加熱溫度的升高而降低,且牛肉顏色較紅。VAUDAGNA等研究發(fā)現(xiàn),SV(50~65℃)會降低牛肉的剪切力,而加熱時間(90~360min)的延長對于剪切力的影響不顯著。與傳統(tǒng)的烹飪相比,SV可以降低牛肉的水分損失,同時可以保留更多的維生素B12。在安全性方面,經過SV的牛肉中病菌均能夠失活,考慮到肉毒桿菌孢子未能全部滅活建議冷藏或冷凍保存;在-1.5℃和2℃下,貯存SV牛肉28d,所有牛肉樣品香氣均可接受,而且細菌總數(shù)在1g5以下。還有學者將超高壓與SV相結合,以提高SV牛肉的安全性。由于SV技術是在較低溫度下長時間加熱,不具備傳統(tǒng)煎烤賦予牛排表面的顏色和產生的香氣,盡管RUIZ-CARRASCAL等提出在SV前,為原料添加風味前體物質,但并沒有解決實際生產中的問題。能否利用兩段式加熱,讓SV牛排完美呈現(xiàn)傳統(tǒng)煎烤牛排的顏色和味道還未見相關報道。

為了闡述SV牛排能否還原傳統(tǒng)煎制牛排品質,本文通過烹飪損失、嫩度、色澤以及風味的測定,將煎制牛排和兩段式SV牛排的品質進行對比研究,以期為低溫真空烹飪牛肉的工業(yè)化生產提供思路。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

鮮牛里脊;鹽、黑胡椒(市售)、橄欖油;食品真空包裝袋(使用溫度:-20℃~121℃,材料:AP +CPP)。

Agilent 7890A氣相色譜儀;Agilent 5977質譜儀; DB-5色譜柱(30m×0.25mm×2.5μm);C-LM數(shù)字式肌肉嫩度儀;DZ-260真空包裝機;PEN3電子鼻;A2.2-120V-US低溫慢煮設備;TLE204E/02電子天平;PT100熱電偶;CR-400全自動測色色差計。

1.2 樣品處理

將牛里脊清洗切片,厚2cm,每片質量100g。每片牛肉加0.8g鹽,0.75g黑胡椒,放在4℃的冰箱中腌制30min,隨機分成3組備用。

傳統(tǒng)煎制(F):將熱電偶插人預處理好牛肉中心,平底鍋放入底油待油溫達到180℃,放入牛肉直至中心溫度達到56℃(五成熟) ,取出后快速降溫,待用。

先低溫真空烹飪后煎(SVF):從4℃冰箱取出預處理好牛肉,進行抽真空(真空度-0.1MPa)處理,放入將水預熱至56℃低溫烹飪設備中內加熱175min后,取出;在油溫180℃的平底鍋上正反面各煎30s,取出后快速降溫,待用。

先煎后低溫真空烹飪(FSV):從4℃冰箱取出牛肉,平底鍋放入底油待油溫達到180℃,放入牛肉兩面各煎30s,取出進行抽真空(真空度-0.1MPa)處理,放入將水預熱至56℃低溫烹飪設備中內加熱175min后,取出放入冰水混合容器內降溫至4℃,待測。

1.3 實驗方法

1.3.1 烹飪損失

先取生肉樣用濾紙吸取肉塊表面的水分稱重(m1),然后進行熱處理后用濾紙吸附肉樣表面多余的水分,在室溫條件下進行冷卻,稱量(m2)并根據(jù)公式(1)計算烹飪損失:

1.3.2 剪切力測定

將烹制后的牛肉樣品沿肌纖維垂直方向切成2cm×2cm×2cm,用數(shù)顯式肌肉嫩度儀進行3次平行測定。

1.3.3 色澤測定

參照朱小靜的測定方法略作調整,將牛肉切開,測牛肉內部顏色,每組樣品測定3次。

1.3.4 風味測定

牛肉樣剪切成2mm×mm×mm肉粒后,用磁力加熱攪拌器60℃加熱30min。

固相微萃取條件的固相微萃取和GC-MS分析:萃取頭在氣相色譜儀入口處250℃老化30min。GCMS參數(shù)設置完成后,將萃取頭插入樣品瓶中,在60℃下吸附30min,然后將萃取頭拔出并置于在220℃下解吸5min,啟動氣質聯(lián)用儀采集數(shù)據(jù)。

色譜條件:DB-5色譜柱(30m×0.25mm×2.5μm);載氣He,流速1mL/min;不分流模式進樣,進樣時間1min,恒流1mL/min;入口溫度和傳輸線溫度均為220℃;程序升溫:起始柱溫50℃, 以5℃/min升至200℃,保留5min,再以10℃/min升至250℃,保持2min。

質譜條件(MS):離子源,電子轟擊源EI;電子能量70eV;離子源溫度200℃;掃描質量范圍45~450u。

GC-MS數(shù)據(jù)分析:NIST和WILLEY文庫用于化合物的計算機化定性測定,文庫中相似性<80(最大100)的組分被鑒定為未鑒定的,通過峰面積歸一化方法確定每種組分的相對面積百分比。

1.3.5 電子鼻測定

參照劉樹萍等的方法進行測定。

1.4 數(shù)據(jù)處理

試驗數(shù)據(jù)采用IBM SPSS Statistics25軟件進行分析,采用Microsoft Excel2016軟件制圖。

2 結果與分析

2.1 烹調方法對牛肉烹飪損失和剪切力的影響

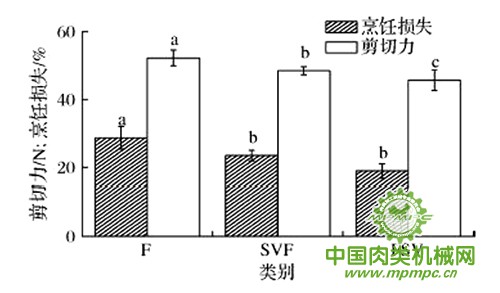

烹飪損失是指烹飪過程中隨著時間流逝食物中水分和可溶性物質的損失,而嫩度是檢測肉品物理性狀,構成肉品品質的重要指標。F樣品烹飪損失最大28.76%,F(xiàn)SV樣品的烹飪損失最小19%,且SVF和FSV樣品烹飪損失率均小于F樣品(P<0.05)(圖1)。加熱過程中熱誘導致使肌肉中肌球蛋白和肌動蛋白發(fā)生變性,肌肉漿液從肌纖維中擠出,肌肉中水分流出,導致原料失水。由于SVF和FSV加熱過程中,樣品均有包裝袋密封,形成的物理屏障有效地保護樣品水分流失,所以烹飪損失較F樣品少。肉類在烹飪過程中水分的損失分為2個階段:45~60℃,肉的收縮主要垂直于纖維;60~90℃,肉的收縮與纖維平行,烹飪損失隨著溫度升高而增大。本研究中F和SVF加熱方式均在溫度為180℃油溫中煎制,盡管F有熱電偶監(jiān)控樣品中心溫度,SVF油煎的時間只有30s,停止油煎后熱傳遞仍在繼續(xù),導致樣品中心溫度高于56℃甚至更高,而FSV整個加熱過程樣品中心溫度不高于56℃,所以F和SVF的烹飪損失多于FSV。

剪切力的大小直接反映肉制品的嫩度,本實驗中傳統(tǒng)煎制牛肉剪切力最大(52.32N),其次是SVF和FSV(P<0.05)(圖1),2種真空低溫烹飪方式的剪切力均小于常規(guī)煎制牛肉,這與其他學者研究結果具有一致性。盡管有學者提出肉制品的剪切力與其中心溫度顯著性相關,但本研究導致牛肉剪切力增大的原因應該與烹飪過程中水分流失有關。

圖1 烹調方法對牛肉烹飪損失和剪切力的影響

2.2 烹調方法對牛肉色澤的影響

色澤是評判肉制品品質的另一項指標。利用色差計模擬人眼對顏色的判斷,以L?、a?和b?值進行定義:L?值代表亮度,a?值代表紅綠軸上顏色的變化,b?代表藍黃軸上顏色的變化。加熱致使牛肉蛋白質逐漸變性,從而引起牛肉表面及內部色澤的變化。如表1所示,F和SVF的L?值差異不大(P>0.05),2種烹飪方式的L?值均大于FSV,由于2種方式的最后一步烹飪方式均為油煎的影響,表現(xiàn)出很好的亮度。a?值是評判牛肉色澤的一項重要指標,肌肉內部顏色越紅,呈獻給消費者的感官評價越好。本實驗中a?值由大到小的順序是FSV>SVF>F(P<0.05),因為肌肉中血紅蛋白和肌紅蛋白因加熱降解會形成灰褐色的色素,中心溫度不同會導致樣品內部的顏色不同,FSV的樣品中心溫度最低,內部顏色偏紅、偏黃,在感官上更受人們喜愛,本研究結果與徐迅等研究的結果一致。

表1 烹調方法對牛肉色澤的影響

| 指標 | F | SVF | FSV |

| L∗ | 61.02±0.985a | 61.61±0.302a | 55.50±0.735b |

| a∗ | 16.44±1.009c | 19.00±0.535b | 22.11±0.192a |

| b∗ | 12.16±0.506a | 11.61±0.386b | 13.14±0.567 |

注:數(shù)值由均值±標準偏差(SD);同行肩標字母不同表示差異顯著(P<0.05)

2.3 烹調方法對牛肉揮發(fā)性風味物質的影響

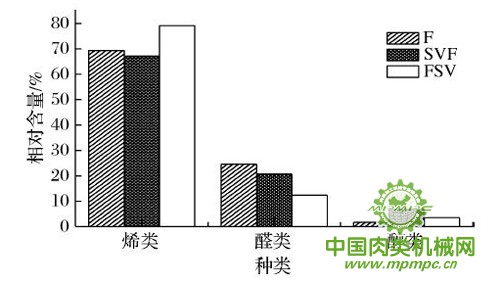

風味是指人們通過感官產生的獨特感覺,如氣味和味道是鑒定動物肉種類的重要因素。F樣品揮發(fā)性風味物質有43種化合物,FSV樣品有37種化合物,SVF樣品28種化合物(表2)。由圖2可知,3種烹飪方式所產生的烯類物質最多且均超過了65%,盡管烯烴類物質對風味的貢獻不大且所呈現(xiàn)的香氣較弱或者無香氣,卻是雜環(huán)化合物的重要中間體,對于肉的風味形成有著重要的貢獻,3種烹飪方式的樣品中右旋萜二烯(似鮮花的清淡香味)為主要揮發(fā)性風味物質的相對含量均超過25%(F:28.10%,SVF:37.75%,F(xiàn)SV:41.89%)。除烯類物質以外,烹飪后的牛肉中醛類化合物最多,醛類化合物可使肉的風味更加飽滿且有層次感,其也正是反芻動物(在溫和條件下)脂質衍生的揮發(fā)物。3種烹飪方法中F樣品中己醛含量最多,己醛呈現(xiàn)生的油脂和青草氣味,含量多會有酸敗異味,真空低溫烹飪可以有效減少己醛產生。由于SVF和FSV均在無氧條件下進行長時間加熱,不利于醛類物質的產生,這與CUL等的實驗結果一致。大部分醇類化合物含有令人愉快的香氣,但正己醇為生牛肉肌肉中最豐富的揮發(fā)物。FSV的樣品中檢測出相對含量3.12%的正己醇,說明先煎制后低溫真空烹飪不利于正己醇的揮發(fā)。酯類物質多有特殊氣味,能夠起到調味的作用,3種烹飪方式中F所產生的酯類化合物最多。本實驗中真空低溫烹飪牛肉中己醛含量少于傳統(tǒng)烹飪牛肉含量的結果與RINALDI一致。本實驗樣品均選取牛肉中心部位進行檢測,未考慮F、FSV和SVF3種方法美拉德反應產物情況。兩段式烹飪FSV和SVF美拉德反應和Strecker降解是否有變化,有待進一步研究。

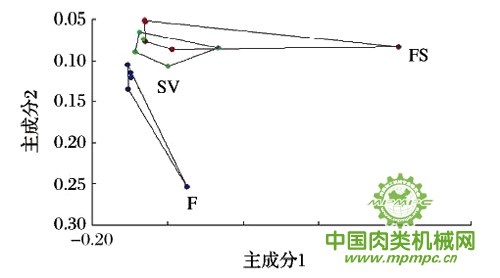

2.4 烹調方法對牛肉風味的電子鼻主成分分析

電子鼻是一種精致的人造嗅覺器械,模仿動物鼻子的嗅覺功能,由氣敏傳感陣列、信號處理系統(tǒng)和模式識別系統(tǒng)三大部分組成。如圖3所示,組成分之和達到 97.1%(PC1貢獻率為90.5%,PC2貢獻率為6.6%),表明2個主成分的總和可以更全面地表示樣本的總體信息。FSV、SVF圖像有部分重疊,說明2組氣味相近,因為均采用真空長時間的低溫加熱牛肉,而F樣品相對距離較遠,因為采用了單一的油煎方式加熱牛肉??梢妭鹘y(tǒng)煎制牛肉和2種SV牛肉風味還是具有差異性。同樣,本實驗未取牛肉表面樣品,3種方式烹飪后,牛肉表面風味差異性有待進一步研究。

表2 烹調方法對牛肉揮發(fā)性風味物質的影響

| 種類 | 序號 | 組分名稱 | 相對含量/% | ||

| F | SVF | FSV | |||

| 醛類 | 1 | 戊醛 | 0.30 | - | 2.04 |

| 2 | 乙醛 | 20.07 | 6.13 | 1.47 | |

| 3 | 異戊醛 | 0.05 | - | - | |

| 4 | 壬醛 | 1.69 | 1.63 | 2.52 | |

| 5 | 癸醛 | 0.14 | - | 0.10 | |

| 6 | 庚醛 | - | 0.65 | 0.16 | |

| 7 | 苯甲醛 | - | - | 4.28 | |

| 醇類 | 1 | 二甲基硅烷二醇 | 2.09 | - | - |

| 2 | 戊醇 | 0.11 | 0.30 | 1.60 | |

| 3 | 1-辛稀-3-醇 | 0.28 | - | - | |

| 4 | 正辛醇 | 0.08 | - | - | |

| 5 | 芳樟醇 | 0.95 | 0.57 | 1.42 | |

| 6 | 4-萜烯醇 | 0.13 | - | - | |

| 7 | a-松油醇 | 0.07 | - | - | |

| 8 | 1-壬烯-3-醇 | - | 0.19 | - | |

| 9 | 正已醇 | - | - | 3.12 | |

| 10 | 反式-2-辛烯-1-醇 | - | - | 0.08 | |

| 11 | 1-環(huán)丁基-1-乙醇 | - | - | 0.16 | |

| 烯類 | 1 | 左旋-β-蒎烯 | 2.35 | 5.67 | 0.06 |

| 2 | 月桂烯 | 1.50 | - | 2.23 | |

| 3 | β-蒎烯 | 2.97 | 2.70 | 0.23 | |

| 4 | 2-甲基-5-(1-甲基乙基)-1,3-環(huán)已二烯 | 3.24 | 7.01 | 4.43 | |

| 5 | 3-蒈烯 | 16.23 | 0.37 | 4.83 | |

| 6 | 右旋萜二烯 | 28.10 | 37.75 | 41.89 | |

| 7 | 萜品烯 | 0.50 | 0.67 | 0.08 | |

| 8 | 萜品油烯 | 1.50 | 0.23 | 2.23 | |

| 9 | 1-石竹烯 | 6.80 | 7.25 | 10.13 | |

| 10 | 蒎烯 | - | 2.18 | 6.23 | |

| 11 | 3-蒈烯 | - | 20.52 | - | |

| 12 | a-萜品烯 | - | 0.28 | - | |

| 13 | 丁酸-1-乙烯基-1,5-二甲基-4-乙烯基酯 | - | 0.21 | -- | |

| 烷類 | 1 | 三氯甲烷 | 1.37 | - | - |

| 2 | 六甲基環(huán)三硅氧烷 | 2.87 | 1.20 | 0.81 | |

| 3 | 正十二烷 | 0.38 | - | 0.38 | |

| 4 | 八甲基環(huán)四硅氧烷 | 0.14 | - | - | |

| 5 | 正十三烷 | 0.45 | 0.44 | 0.21 | |

| 6 | 正十四烷 | 0.33 | - | 0.66 | |

| 7 | 萘嵌戊烷 | 0.09 | - | - | |

| 8 | 正十九烷 | 0.11 | 0.42 | 0.14 | |

| 9 | 正二十烷 | 0.04 | - | - | |

| 10 | 環(huán)氧乙烷 | - | 0.83 | 0.45 | |

| 11 | 1-碘壬烷 | - | 0.12 | - | |

| 12 | (1R)-2,2-雙甲基-3-亞甲基二環(huán)[2.2.1]庚烷 | - | - | 0.74 | |

| 13 | 丙烷 | - | - | 0.11 | |

| 苯類 | 1 | 間二甲苯 | 0.04 | - | - |

| 2 | 1,2-二甲苯 | 0.32 | - | - | |

| 3 | 鄰異丙甲基苯 | 1.15 | 0.06 | 1.72 | |

| 4 | 4-異丙甲基苯 | - | 1.83 | - | |

| 酯類 | 1 | 戊酸乙酯 | 0.98 | - | - |

| 2 | 叔丁基二甲硅基三氟甲磺酸酯 | 0.55 | - | - | |

| 3 | 甲酸辛酯 | - | - | 0.11 | |

| 酮類 | 1 | 苯乙酮 | 0.05 | - | - |

| 2 | 2-羥基查爾酮 | 0.04 | - | - | |

| 3 | 2,3-辛二酮 | - | - | 0.41 | |

| 其他 | 1 | 乙酸鋰 | 1.08 | - | - |

| 2 | L-精酸鋰 | 0.15 | - | - | |

| 3 | 萘 | 0.25 | - | - | |

| 4 | 正辛基醚 | 0.08 | 0.12 | 0.56 | |

| 5 | 1,4-二氫-1,4-甲橋萘 | 0.11 | - | 0.21 | |

| 6 | 2,6-二叔丁基對甲苯酚 | 0.28 | - | - | |

| 7 | 無水醋酸鈉 | - | 0.41 | - | |

| 8 | 甘菊藍 | - | - | 0.20 | |

| 9 | 氯乙酰胺 | - | - | 0.49 | |

注:“-”表示未檢出

圖2 烹調方法對牛肉揮發(fā)性風味物質的影響

圖3 烹調方法對牛肉揮發(fā)性風味物質的PCA圖

3 小結

本文選擇了五分熟牛肉作為研究對象,對比了傳統(tǒng)油煎,先煎后真空低溫烹飪和先真空低溫烹飪后油煎3種烹飪方式對牛肉烹飪損失、剪切力、色澤、揮發(fā)性物質等方面的影響。由于有物理屏障的包裹和長時間低溫加熱,經真空低溫烹飪的牛肉剪切力和烹飪損失均小于傳統(tǒng)油煎牛肉。在色澤等方面,經真空低溫烹飪的牛肉的紅度均優(yōu)于傳統(tǒng)煎制牛肉,但亮度方面油煎和真空低溫烹飪后油煎的牛肉表現(xiàn)較好。揮發(fā)性風味物質的種類方面,傳統(tǒng)煎2828種,油煎后真空低溫烹飪樣品有37種。經電子鼻分析3種烹飪方式的牛肉,主成分之和達97.1%,2種真空低溫烹飪方式的牛肉風味接近,與傳統(tǒng)油煎牛肉風味有差異。